- 夫に隠し子がいるかもしれない…どうやって調べればいいのだろう…

- 夫が隠し子を認知していたら法律上どうなる?問題は発生する?

この記事では、これらの悩みや疑問を、男女問題に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

夫に隠し子がいることが判明してトラブルになってお困りの方で、記事を最後まで読んでも問題解決しない場合は弁護士までご相談ください。

| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |

|

目次

隠し子とは?

隠し子とは、夫が正妻以外の女性との間にもうけた子のことです。

隠し子は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子ですので法的には非嫡出子となります。非嫡出子は婚外子、私生児とも呼ばれます。婚姻届を提出していないが事実上夫婦同然の生活をしている内縁関係(事実婚)の男女の間に生まれた子も非嫡出子にあたります。

他方で、婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことを嫡出子といいます。嫡出子については、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する(民法第772条1項)」という嫡出推定制度によって、法律上当然に、父親と子との間に親子関係が成立します。

これに対して、非嫡出子については嫡出推定制度のような法制度は設けられていません。つまり、母と子との間には当然に親子関係が成立するものの、父親が非嫡出子を認知しない限り父親と子の間には法律上の親子関係が生じないのです。

隠し子と父親との間に親子関係を成立させるのが認知

そこで、非嫡出子と父親との間に親子関係を成立させる法制度が認知というわけです。

認知には任意認知と強制認知の2種類があります。

任意認知とは、文字通り、父親が自分の意思で非嫡出子を認知することです。父親が認知届という書類に必要事項を記載した上で、必要書類とともに役所に提出して受理されれば子が認知されます。

他方で、強制認知とは、夫が任意認知に反対する場合に、裁判手続きを利用して行う認知のことです。具体的には、まずは子の認知を求める方(子の母親など)が、家庭裁判所に対して認知調停の申立てを行います。そして、調停手続きを通して、夫が認知に合意すれば合意に相当する審判がなされ、役所に認知届、審判書謄本、確定証明書の書類を提出して受理されれば子が認知されます。他方で、夫が認知に合意しない場合は、認知の訴えを提起して認知を求めます。

任意認知とは?手続き方法や成立要件など、任意認知についてわかりやすく解説

隠し子が認知された場合の法的効果と戸籍

隠し子が認知された場合、隠し子と父親との間に親子関係が成立しますが、親子関係が成立すると、以下の法律上の効果が発生し、戸籍には認知の情報が記録されます。

父親に対して養育費を請求できる

隠し子と父親との間に親子関係が成立すると、父親は隠し子を扶養する義務を負います。そして、この扶養義務の中には、子の成長のためにかかる費用、すなわち養育費を負担する義務も含まれます。したがって、隠し子が認知されると、隠し子(あるいは隠し子を代理する母親)は父親に対して養育費を支払うよう請求できることになるのです。

認知された子の養育費はいくら請求できる?ケース別に相場を公開

父親が死亡した場合、相続権を取得する

隠し子と父親の間に親子関係が成立しているということは、将来、父親が死亡した際に隠し子は父親の財産を相続する相続権を取得するということを意味しています。

従来は、父親に嫡出子と非嫡出子がいた場合、非嫡出子の相続分(法律上の相続財産の取り分)は嫡出子の相続分の2分の1とされていましたが、現在は、双方の相続分は同じとされています。

なお、相続財産にはプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含まれます。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続権を有する者は相続放棄するかどうかを検討しなければなりません。

認知した子に相続させないことはできるか?遺言書を作成すべきか?

認知の情報が戸籍に記録される

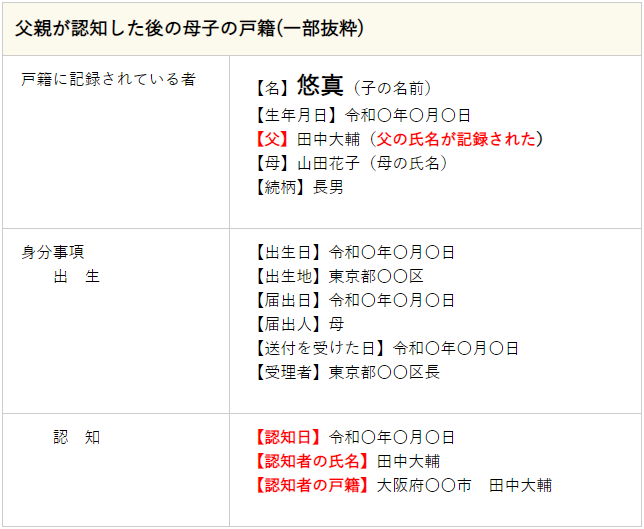

隠し子が出生した後は、母親が出生届を役所に提出することによって、隠し子の戸籍は母親を筆頭者とする戸籍に入ります。すなわち、母親の戸籍に「(子の)名」、「生年月日」、「父」、「続柄」などの欄が追加され、子が出生したことが明らかとなるのです。

もっとも、この時点では、隠し子の法律上の父親はいないため、父、続柄の欄は空欄のままです。

その後、隠し子が認知されると母子の戸籍の父の欄に父親の氏名が、続柄の欄に「長男(長女)…」が記録されます。また、新たに「認知」の欄が設けられ、その横の欄には「認知日」、「認知者の氏名」、「認知者の戸籍」が記録され、隠し子が認知されたことが明らかになります。

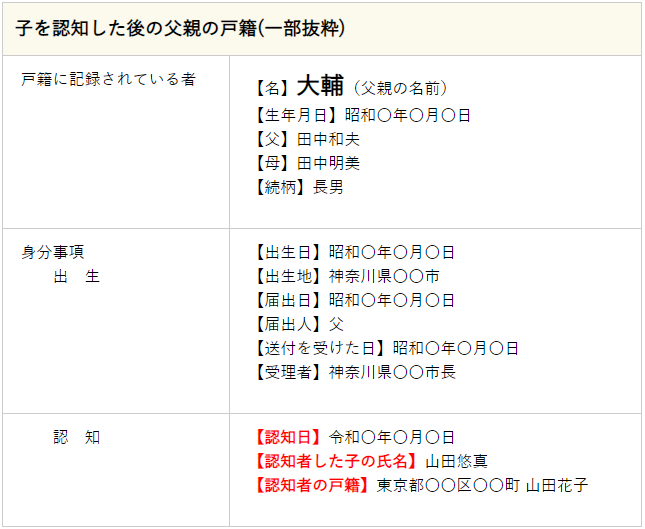

また、父親の戸籍の身分事項の欄に「認知」の欄が設けられ、「認知日」、「認知した子の氏名」、「認知した子の戸籍」が記録され、隠し子が認知されていること、父親に隠し子がいることが分かります。

文字だけだと分かりにくいと思いますので、以下の画像で、認知後の母子の戸籍、認知後の父親の戸籍の見本を確認すると良いでしょう(※母親:山田花子、父親:田中大輔、隠し子:山田悠真、という設定です)。

子を認知すると戸籍はどうなる?記載内容は?弁護士が解説します

隠し子の有無を調査するには夫の戸籍を取得しよう

夫に隠し子がいるか調査するには、夫の本籍地の役所宛に、夫の戸籍の交付請求をして取得するだけです。あなたは夫の「配偶者(妻)」という立場ですから、戸籍法上、夫の戸籍の交付を請求できる権利が認められています(戸籍法第10条)。

取得した戸籍を見て、夫の「身分事項」の欄に「認知」の文字が記録されてある場合は、夫に隠し子がいることを示しています。

戸籍を取得する際の注意点

戸籍を取得する際に注意しなければならないのは、隠し子が認知されたにもかかわらず、夫の現在の戸籍には、子が認知された情報が記録されていない場合があるということです。

その原因は、夫が何らかの理由で、認知の情報が記録された前の戸籍の本籍地を現在の戸籍の本籍地へと移す「転籍」という手続を取ったからです。

転籍すると(異なる市区町村に転籍した場合)、前の戸籍に記録されていた情報のほぼすべてが現在の戸籍へと移記されますが、認知や離婚など特定の事項については移記されないことになっています。

この点、夫が転籍したかどうかは、現在の戸籍の「戸籍事項」の欄を見れば分かります。なぜなら、転籍すると、現在の戸籍の「戸籍事項」の欄に「転籍」と記録され、転籍の横の欄には「転籍日」、「従前本籍」が記録されるからです。

夫が転籍していると、従前本籍の戸籍を取り寄せ、その戸籍に認知の情報が記録されていないか調べる必要があります。また、前の戸籍にも転籍の記録がある場合は、さらに前の戸籍を取り寄せ、その戸籍に認知の情報が記録されていないか調べる必要があります。

このように、夫が転籍を繰り返している場合は、過去の戸籍までさかのぼって調べる必要が出てきます。

隠し子が判明した際に想定されるトラブル

最後に、調査の結果、夫に隠し子がいたことが判明した際に想定されるトラブルについて解説します。

夫の経済的負担が重たくなる

夫は、あなたとの生活費や養育費(あなたとの間に子がいる場合)の負担に加えて隠し子の養育費も負担しなければならず、二重の経済的負担を負っています。

そうすると、夫が二重の経済的負担に耐えかねて、あなたの家計に生活費等を入れなくなってしまう、あるいは入れるとしても額が少額にとどまってしまう可能性があります。

また、あなたからすれば、あなたと血の繋がりのない隠し子のために、なぜ経済的に苦しい思いをしなければならないのだという歯がゆい思いになることでしょう。

相続がスムーズに進まない可能性がある

夫が死亡した場合、隠し子のほかあなたやあなたの子(夫の間に子がいる場合)も夫の相続財産を相続する権利を取得します。

相続権利を取得した後、あなたは隠し子を含めて遺産を分けるための協議(遺産分割協議)を行わなければなりませんが、隠し子とは疎遠な場合が多く、隠し子とコンタクトを取ることすら難しいケースが出てくるでしょう。

そうすると、遺産分割協議がうまく進まない可能性が出てきます。

まとめ

夫に隠し子がいるかどうかは、基本的には、夫の現在の戸籍を取得して記録事項を確認すれば分かります。

夫が転籍している場合は、現在の戸籍に隠し子や認知の情報は記録されていませんから、過去の戸籍までさかのぼって確認する必要があります。

| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |

|