- 相続手続きを進めるには、大量の戸籍謄抄本等の書類を集めなくてはならないと知った…

- 面倒くさい!なんとかならないの?!

こういった悩みを解決できるのが、「法定相続情報証明制度」です。

とはいえ、この制度についてよく理解していない…、どんなメリットがあるのか…、制度の利用方法がわからない…、などなど、お困りの方もいることでしょう。

そこでこの記事では、遺産相続問題に強い弁護士が、法定相続情報証明制度についてわかりやすく解説していきます。

この制度について網羅的に知識を身に着けたい、煩雑な相続手続きを楽にしたいとお考えの方は最後まで読んでみて下さい。

| 気軽に弁護士に相談しましょう |

|

目次

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは、被相続人(亡くなった方)と法定相続人の関係をより簡単に証明できるようにするための制度で、2017年5月から運用開始されています。

具体的には、被相続人と法定相続人との関係を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を法務局(登記所)に申し出ることで、以後5年間、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。

法定相続情報制度の利用シーンとメリット

法定相続情報証明制度は、主につぎのような相続に関する手続きをする場面で利用することができます。

- ①不動産の相続登記

- ②銀行の預貯金の解約や名義変更

- ③保険金の請求や名義変更

- ④株式や投資信託の名義変更や解約

- ⑤相続税の申告

- ⑥自動車や船舶の登記

- ⑦遺族年金等の各種年金手続き

従来、これらの手続きを行う場合、被相続人と法定相続人の関係を証明するために、毎回大量の戸籍謄本等が必要とされました。

とくに、以下のような場面では、同一内容の戸籍謄本等の束が複数必要となるため、それを集めるための労力や発行手数料の点で、法定相続人に大きな負担がかかっていました。

- ①~⑦の手続きを同時に重複して行おうとする場合

- 被相続人が複数の銀行に口座を持っている場合

- 被相続人が所有していた不動産が複数の法務局管轄内に点在している場合

こういった負担を抑えるために、一つの手続きが完了し、還付された戸籍謄本等の原本を再利用して次の手続きに移るという方法もあります。

しかし、その場合でも、全ての手続きが終わるまでかなりの期間を要するという弊害が生じます。

これらの負担や弊害を解消できるのが、法定相続情報証明制度です。

法定相続情報証明制度の手続き完了後は、登記官によって認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを、5年間、何通でも無料で交付してもらうことができます。

この法定相続情報一覧図の写しが、従来用いていた戸籍謄本等の束の代わりとしての役目を果たしますので、わざわざ費用を掛けて大量の戸籍謄本等の書類を集める必要がなくなります。

また、既にお伝えしたように、何通でも無料で交付を受けられますので、①~⑦で示したような相続に関する手続きを同時並行で進めることができ、時間短縮にも繋がります。

法定相続情報証明制度のデメリット

法務局に法定相続情報一覧図の写しを発行してもらうための一番最初の手続きの際には、被相続人や相続人の戸籍謄本等の束を提出する必要があります。

そのため、相続手続きが1回しかないような場合、例えば、被相続人の財産が1つの不動産のみで、1回の相続登記で手続きが済むようなケースでは、制度を利用するメリットはありません。

また、法定相続情報証明制度に民間企業が対応するかどうかは任意となっているため、一部の金融機関から、従来通りの戸籍謄本等の束を求められてしまうこともあります。

法定相続情報証明制度を利用できる人は?

法定相続情報証明制度は、相続人のみが利用できます。

なお、この制度を利用するための最初の申出の際には戸籍謄本等の提出が必要となりますので、被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合はそもそも戸籍がないため利用はできません。

法定相続情報証明制度の申出から交付までの5ステップ

法定相続情報証明制度の利用を申し出て、法定相続情報一覧図の写しを交付されるまでには、つぎの5つのステップが必要になります。

- 必要書類を集める

- 法定相続情報一覧図を作る

- 申出書へ記入する

- 法務局へ提出する

- 登記官による確認・交付

順を追って説明いたします。

ステップ① 必要書類を集める

法定相続情報証明制度を利用するためには、法務局に相続に関する必要事項を登録する必要があります。

そのためには、まず相続に関する当事者が誰であるかを証明するために、必ず提出しなくてはならない書類があります。

ここではまずは提出が必須の書類を紹介し、その後に、ケースバイケースで必要となる書類をお伝えします。

1.必ず提出しなければならない書類

被相続人の戸籍謄本等

原則として、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍の謄本等が必要になります。

生前、被相続人が本籍地を移動していた場合には、移動するごとに新しい本籍地で作られる戸籍が必要となるので注意が必要となります。

被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍の謄抄本によって、つぎの事実が分かります。

- 被相続人が死亡したこと

- 相続人が誰であるか

なお、本籍地が遠方のため役所の窓口を訪れることが難しいような場合には、戸籍謄本などは郵送での取得も可能です。

相続人の戸籍謄本等

相続人が現在も生きていて法律上、相続権が認められることを確認するために、相続人の現在の戸籍の謄本等が必要になります。

上記、被相続人の戸籍謄本等によって確認された相続人がすでに死亡しているような場合には、代襲相続の問題になります。

被相続人の住民票の除票

被相続人の最後の住所を明らかにするため、被相続人の住民票の除票が必要です。

被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で入手可能です。

申出人の身分証明書

法定相続情報証明制度の利用手続きをする人(「申出人」)の身分を証明する書類が必要となります。

具体的には、つぎのうちのどれか1つが必要です。

- 運転免許証のコピー

- マイナンバーカードのコピー

- 住民票記載事項証明書(住民票)

2.ケースバイケースで提出が必要となる書類

相続人以外の者が申し出の手続きをする場合や、法定相続情報証明(法定相続情報一覧図)に記載する内容によっては、つぎのような書類の提出が必要となります。

各相続人の住民票記載事項証明書(住民票)

相続情報証明に各相続人の住所を記載したい場合、各相続人の住民票記載事項証明書(住民票)が必要となります。

法定相続情報証明には、原則として各相続人の住所は表示されません。

しかし、その表示を希望する場合には各相続人の住民票などを添付することで、相続情報証明上に各相続人の住所を記載してもらうことができます。

委任状(代理人が手続きを行う場合)

委任を受けて相続人以外の者が代理人として申し出の手続きをするする場合、委任状が必要となります。

戸籍謄本等(親族が代理人の場合)

申し出の手続きをする代理人が相続人の親族である場合、その関係を証明するために戸籍謄本等の提出が必要になります。

なお、「①必ず提出しなければならない書類」の戸籍謄本等で親族関係が分かる場合には、添付不要となります。

身分証明書の写し(資格者代理人が代理する場合)

法定相続情報証明の申し出を行うには、弁護士や司法書士など一定の資格を有する者を代理人として手続きを行うことが認められています。

これら資格者を代理人として手続きを行う場合には、その者が資格を有していることを証明するため資格者の所属団体が発行する証明書の写しの提出が必要となります。

戸籍の附票(被相続人の住民票の除票が添付できない場合)

申し出の手続きを行うためには、被相続人の住民票の除票の提出が必要です。

しかし、役所ですでに廃棄されてしまい入手できないような場合には、被相続人の戸籍の附票を提出することになります。

戸籍の附票は、最後の住所地の役所ではなく、本籍所在地の役所で発行を受ける必要があるので注意してください。

ステップ② 法定相続情報一覧図を作る

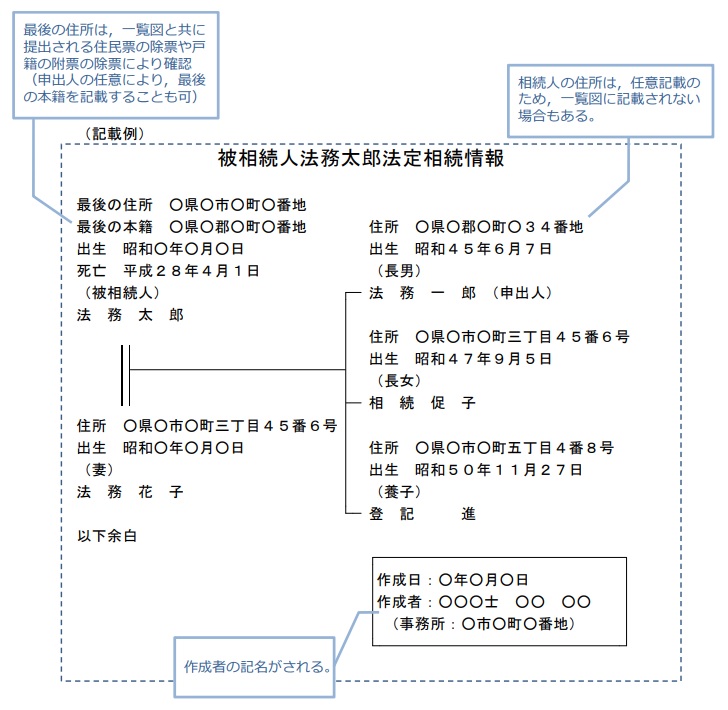

被相続人の戸籍を基に、被相続人と相続人との関係を明示した「法定相続情報一覧図」を作成します。イメージとしては、小規模な家系図という感じでしょうか。

図の作成というと難解で億劫なイメージがあると思いますが、法務局のサイトで、様々なケースに合わせた「法定相続情報一覧図の様式及び記載例」が公開されていますので、そちらを参考に作成すると良いでしょう。

以下は記載例となります。

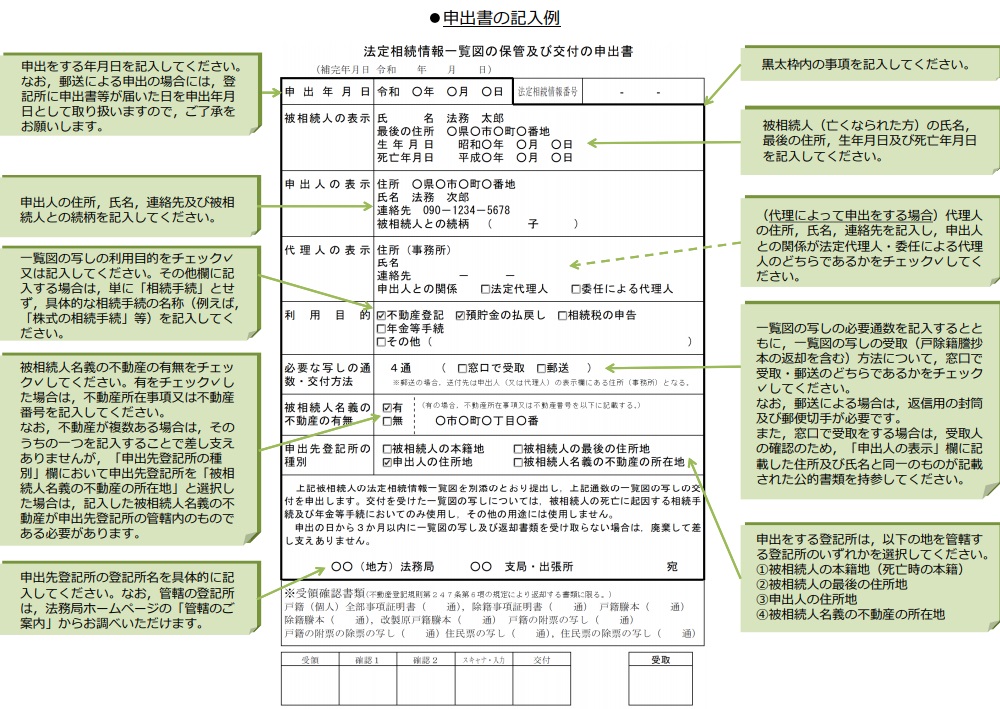

ステップ③ 「申出書」へ記入する

申出書は、各法務局の窓口で貰えるほか、こちらからword形式でダウンロードすることもできます。申出書の記入方法については、こちらでご確認ください。

以下は申出書の記入例です。

ステップ④ 法務局へ提出する

法定相続情報証明制度を利用するためには、「申出書」とともに各種の戸籍と法定相続情報一覧図を(※)法務局(登記所)に提出する必要があります。

(※)WEBサイトによって、「”法務局”に提出する」「”登記所”に提出する」と表記が異なっている場合がありますが、法務局=登記所と考えて頂いて問題ありません。

申出をする法務局は、以下の地を管轄する法務局のうち、自由に選択することが認められています。

- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)

- 被相続人の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人名義の不動産の所在地

登記所の場所や管轄エリアを調べたい方は、「管轄のご案内:法務局」からご確認ください。

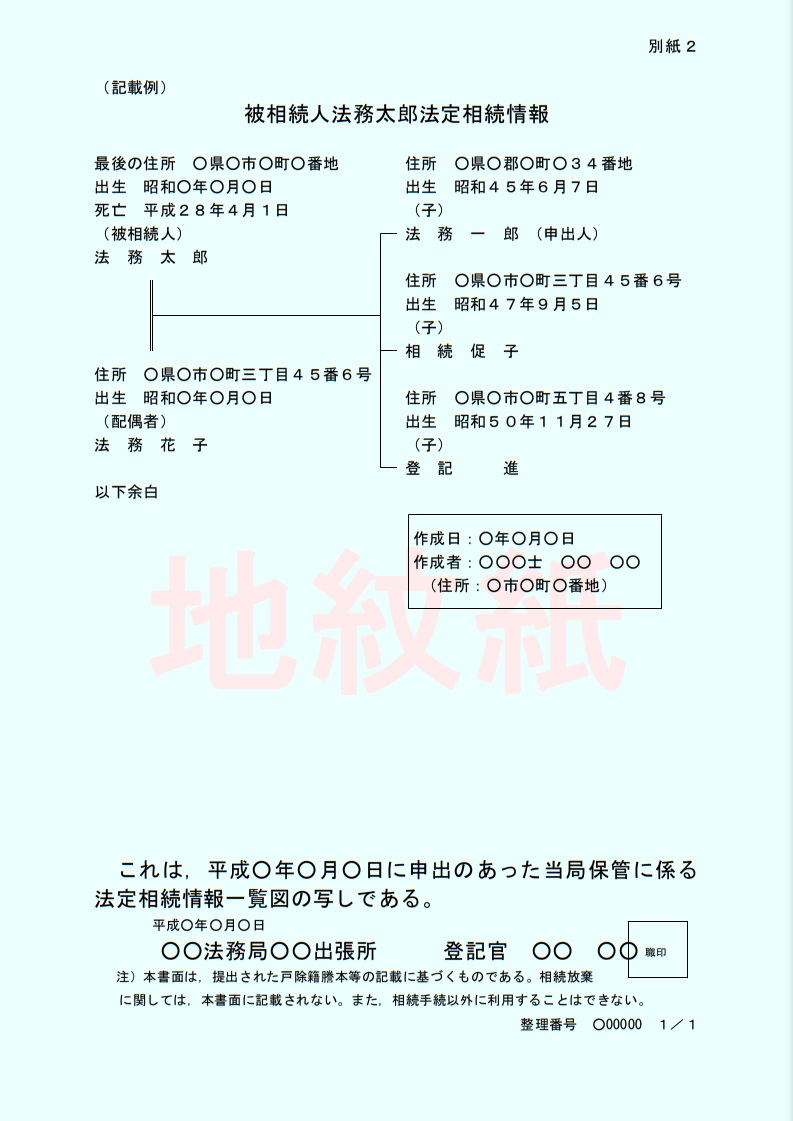

ステップ⑤ 登記官による確認・交付

法務局に必要書類、法定相続情報一覧図、申出書を提出後に、登記官がその内容に不備がないかを確認します。

問題がなければ、登記官が、法定相続情報一覧図を保管し、後日、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

法務局の窓口で交付を受ける場合は、受取人の本人確認のために、申出書の「申出人の表示」欄に記載した氏名と住所が確認できる身分証(運転免許証やマイナンバーカード等)の提示が求められます。

なお、一覧図の写しの交付に際して、申出人が提出済みの、被相続人や相続人の戸籍謄抄本や住民票の除票などは返却されます。

ただし、提出済みの申出人の身分証のコピーや、代理人に申出を委任する場合に提出した書類(委任状等)は返却されません。

以下は、交付される写しのサンプルとなります。

法定相続情報証明制度は郵送で申出や交付ができる?

郵送でもできます。

郵送申出した際、提出した戸籍謄本等の返却や、法定相続情報一覧図の写しの交付も郵送で希望するのであれば、申出書の「□郵送」という欄にチェックを入れておきましょう。

また、郵送での返却・交付を希望する場合には、郵送申出の際に、必要書類等のほかに返信用の封筒と切手を同封する必要があります。

法定相続情報証明制度の申出から交付までの期間は?

法務局が申出書等の必要書類を受理してから、約1週間~2週間で、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

法務局により交付までの日数は異なりますが、申出が受理された際に交付予定日が書かれた書面を渡されることもあります。

再交付してもらうにはどうすればいい?

法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けられるのは、制度利用の申出手続きをした相続人(申出人)だけです。他の相続人は再交付を受けられません。

再交付は、当初の申出をした法務局(つまり、法定相続情報一覧図が保管されている法務局)に以下の物を持参することで受けられます。

- 再交付申出書

- 再交付申出人の氏名住所がわかる公的書類(免許証やマイナンバーカードのコピーなど)

再交付申出書はコチラからダウンロードできます。記入例はコチラからダウンロードしてください。

当初の申出の後に、婚姻等により申出人の氏が変わっている場合は、その内容がわかる戸籍謄抄本も準備する必要があります。

なお、再交付手続きを代理人にしてもらうことも可能で、その場合は、以下の物も準備しましょう。

- 委任状

- (申出人の親族が代理する場合は)申出人と代理人が親族であることを証明できる戸籍謄本

法定相続情報証明制度の有効期限は?

再交付の有効期限

法務局に提出した、「法定相続情報一覧図」の保管期間は、申出の翌年から起算して5年です。

例えば、2021年に申出を行えば、2026年までは保管されています。

よって、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けるには、申出の翌年から5年以内に再交付の手続きをする必要があります。

交付された「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限

申出した際の内容に変更がない限り、既に交付された法定相続情報一覧図の写しに有効期限の定めはありません。

ただし、相続手続きの相手方(銀行、保険会社、証券会社等)によっては、「発行から〇ヶ月以内のもの」と指定してくる場合もあります。

法定相続情報一覧図の写しには、発行された年月日が記載されていますので、「〇ヶ月以内」でない場合は再交付を受ける必要が生じるでしょう。

申出が難しいと感じたら専門家に依頼しましょう

- 申出に必要な申出書や法定相続情報一覧図の作成が自分では難しい…

- 集める必要のある書類がわからない、集め方も知らない…

といった場合でも、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士などの専門家に一任して、手続きを代理してもらうこともできます。

また、法定相続情報証明制度の利用の申出をした後に行う、相続登記などの各種相続手続きは、慣れない人にとっては難しく、面倒で気の重い手続きです。

精神的負担や労力を軽減するためにも、相続手続きも含め全て専門家に一任することも検討してみましょう。

当法律事務所では、相続問題の全国無料相談を受け付けております。親身誠実に、依頼者の遺産相続問題の解決に向けて弁護士が誠心誠意対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。

| 気軽に弁護士に相談しましょう |

|