在宅事件とは逮捕、勾留によって身柄を拘束されていない事件のことをいいます。

対して、身柄事件とは、逮捕、勾留によって身柄を拘束されている事件のことをいいます。

在宅事件は、これまで通りの日常生活を送ることができる反面、身柄事件のように刑事事件の手続きに時間的制約が課せられていませんので、事件が長期化する可能性があります。

また、当初は在宅事件であったものが身柄事件に切り替わって逮捕されるリスクもあります。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、

- 在宅事件とは

- 在宅事件と身柄事件の違い

- 在宅事件の流れ

などについてわかりやすく解説していきます。

| 気軽に弁護士に相談しましょう |

|

目次

在宅事件とは

在宅事件(ざいたくじけん)とは逮捕、勾留によって身柄を拘束されていない事件のことをいいます。つまり、日常生活を送りながら、警察、検察、裁判所からの呼び出しに応じて取調べなどを受けたり、裁判に出廷して刑事裁判を受けるのが在宅事件です。

捜査機関が被疑者を特定した場合でも、必ずしも逮捕されるわけではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合には身柄拘束されずに在宅事件となります。

身柄事件との違い

身柄事件(みがらじけん)とは、逮捕、勾留によって身柄を拘束されている事件のことをいいます。逮捕され、勾留されると留置場や拘置所などに収容され、日常生活を送ることができなくなります。留置場や拘置所で生活しながら、必要なときに限って警察署で取調べを受けたり、検察、裁判所に護送されて取調べ、裁判を受けるのが身柄事件です。

在宅事件と身柄事件の最大の違いは刑事事件の手続きに時間的制約があるかないかです。時間的制約がないのが在宅事件、あるのが身柄事件です。

後述しますが、身柄事件では、逮捕から勾留請求までは最大72時間、さらに勾留期間は最大でも20日間と法律で決められています。そして、検察官は当該事件について起訴する場合はこの期間内に行わなければならず、仮に、期間内に刑事処分(起訴または不起訴)を決めることができない場合は被疑者を釈放しなければなりません。

他方で、在宅事件ではこうした時間的制約はありません。つまり、いつ捜査を行うのか、いつ刑事処分をするのかは捜査機関の判断に委ねられており、事件が長期化する可能性があります。

こうした違いが生じるのは。身柄事件では身柄拘束という国民の権利を侵害していることから手続きを迅速に進める必要がある一方で、在宅事件ではその必要がないからです。

在宅事件のメリット

在宅事件の最大のメリットは日常生活を送ることができるという点です。

確かに、身柄事件と同様、「処分はどうなるのだろう」「どんな刑罰を科されるのだろう」などという不安はあると思います。しかし、身柄を拘束されていないため、普段どおり職場・学校へ行き、プライベートでは自分の思い通りにやりたいことができます。身柄事件に比べ肉体的・精神的な負担が軽くなることは間違いないでしょう。

また、身柄事件では本人のみならず周囲(家族、職場・学校など)に与えるに影響も大きいかと思います。他方で、在宅事件ではこうした影響も必要最小限に抑えることができます。

在宅事件の捜査期間は?長期化する可能性もある

上記の通り、在宅事件は、身柄事件とは異なり身体拘束に伴う時間制限の法規制が適用されません。したがって、身柄事件のような捜査期間のルールがありません。

そのため、ともすれば在宅事件の捜査期間は長期化する可能性があります。事案によっては起訴・不起訴の判断のための捜査に1年以上もかかるケースもあります。

そもそも在宅事件となるのは、身柄事件と比較して軽微な犯罪である場合が多いです。そのため、警察や検察などの捜査機関も厳しい期間制限がある身柄事件を優先させ在宅事件の方を後回しにしてしまうという可能性が高いのです。

しかし、在宅事件だからといっていつまでも処理を放置して延々と捜査ができるというのでは被疑者の地位は安定しません。

在宅事件であっても公訴時効が存在していることは身柄事件と同様です。公訴時効とは、検察官が公訴提起することができる期間の制限のことをいいます。公訴時効期間が経過すると、検察官が公訴を提起しても裁判所は判決で免訴判決を言い渡さなければならなくなります(刑事訴訟法第337条4号参照)。

公訴時効は、「犯罪行為が終った時」から計算され(同法253条1項)、犯罪の重さによって時効期間は異なります。以下は比較的在宅事件になりやすい犯罪の公訴時効の例となります。

- 公訴時効1年:軽犯罪法違反など

- 公訴時効3年:暴行罪、脅迫罪、名誉棄損罪、侮辱罪、器物損壊罪 など

在宅事件で呼び出されて取り調べを受ける回数は?

在宅事件となった場合には、捜査機関から呼び出しを受けて、取り調べなどの捜査に協力することになります。

軽微な犯罪で、被疑者自身も犯罪を自白している場合には、1〜2回程度の取り調べが多いと思われます。しかし、呼び出しの回数や取り調べの頻度については事件の重さや事案の複雑さなどによって変わってきますので一概には言えません。

検察官に送致される以前の段階で取り調べを実施して供述調書が作成され、送致後に必要であると判断された場合に、検察庁に呼び出されて取り調べを受けるという場合も多いでしょう。

捜査機関からの呼び出しについては、在宅の被疑者本人の電話番号に電話する方法でなされることが一般的です。どうしても仕事の都合などで出頭が難しい場合には、日程調整をしてもらえる可能性はありますが、夜間や休日・祝日などは対応してもらえません。

在宅事件で捜査機関から連絡がこない理由は?

在宅捜査の場合には、捜査機関は捜査の必要に応じて被疑者に連絡を入れて出頭を要求することになります。しかしケースによっては数週間や1カ月以上時間が経過しても捜査機関から連絡が入らない可能性もあります。

それでは、在宅事件で捜査機関から連絡がこない理由にはどのようなものがあるのでしょうか。

考えられる理由は以下のようなものです。

- 事件の重要度が低いため処理が後回しになっている

- 捜査に時間がかかっているため方針が決められずにいる

- 不起訴になっている

まず、被害金額が少額の万引きや軽度の暴行・傷害事件などの場合には、強盗や特殊詐欺、殺人事件などと比較すると悪質性や法益侵害が小さい事件であると考えられます。

捜査機関のマンパワーも無尽蔵ではないため、捜査能力やリソースを適切に事件処理に割いていく必要があります。したがって、同時期に重大事件や被疑者複数の身柄事件などが重なってしまった場合には、在宅事件の処理判断が後回しになっている可能性があります。

また、在宅事件について捜査が継続している場合も呼び出しの連絡が遅れる可能性があります。検察官が被疑者を起訴するのは、被疑者が犯罪を犯したものと合理的な疑いを超えて確信できた場合です。そのため証拠の収集・精査に時間がかかっている場合には捜査が長期化する可能性があります。

そして、既に捜査が終了して、不起訴の判断がされているという場合もあります。不起訴になった場合、後述のように被疑者に通知書が送付される場合もありますが、請求しないともらえない場合もありますので、既に事件が終了しているという可能性もあります。

在宅事件の注意点

在宅事件だからといって捜査の手が緩められることはありませんし、刑事処分が免除されたわけではありません。また、次の点に注意する必要があります。

起訴前の国選弁護人が選任されない

国選弁護人とは、資力が低い等の理由で私選弁護人を選任できない場合に、国がつけてくれる弁護士のことです。しかし、起訴前の在宅事件だと、国選弁護人が選任されません。

日本では起訴されると99.9%以上の割合で有罪判決を受けます。起訴されてから弁護士に依頼しても手遅れになる可能性が高いのです。不起訴獲得のためには、被疑者段階での弁護活動が重要となってきますので、在宅事件となった場合には出来るだけ早く私選弁護人に相談するようにしましょう。

在宅事件から身柄事件に切り替わるケースもあり得る

当初から在宅事件の場合は、法律上、身柄事件に切り替わる可能性が残されています。

どういう場合に切り替わることが多いのかといえば、それは正当な理由なく不出頭を繰り返した場合です。捜査機関からの再三の呼び出しにもかかわらず、正当な理由なく不出頭を繰り返せば逃亡のおそれを疑われ逮捕に繋がる(身柄事件に切り替わる)可能性があります。

他方で、「当初から在宅事件」以外のケース、つまり一度逮捕、勾留され(身柄事件)、その後に釈放されて在宅事件になったケースでは、法律上、基本的に身柄事件に切り替えることができないこととされています(これを再逮捕・再勾留禁止の原則といいます)。

在宅事件の流れ

在宅事件と一言でいっても、当初から在宅事件のものもあれば、当初身柄事件だったものが釈放され在宅事件となるものもあります。

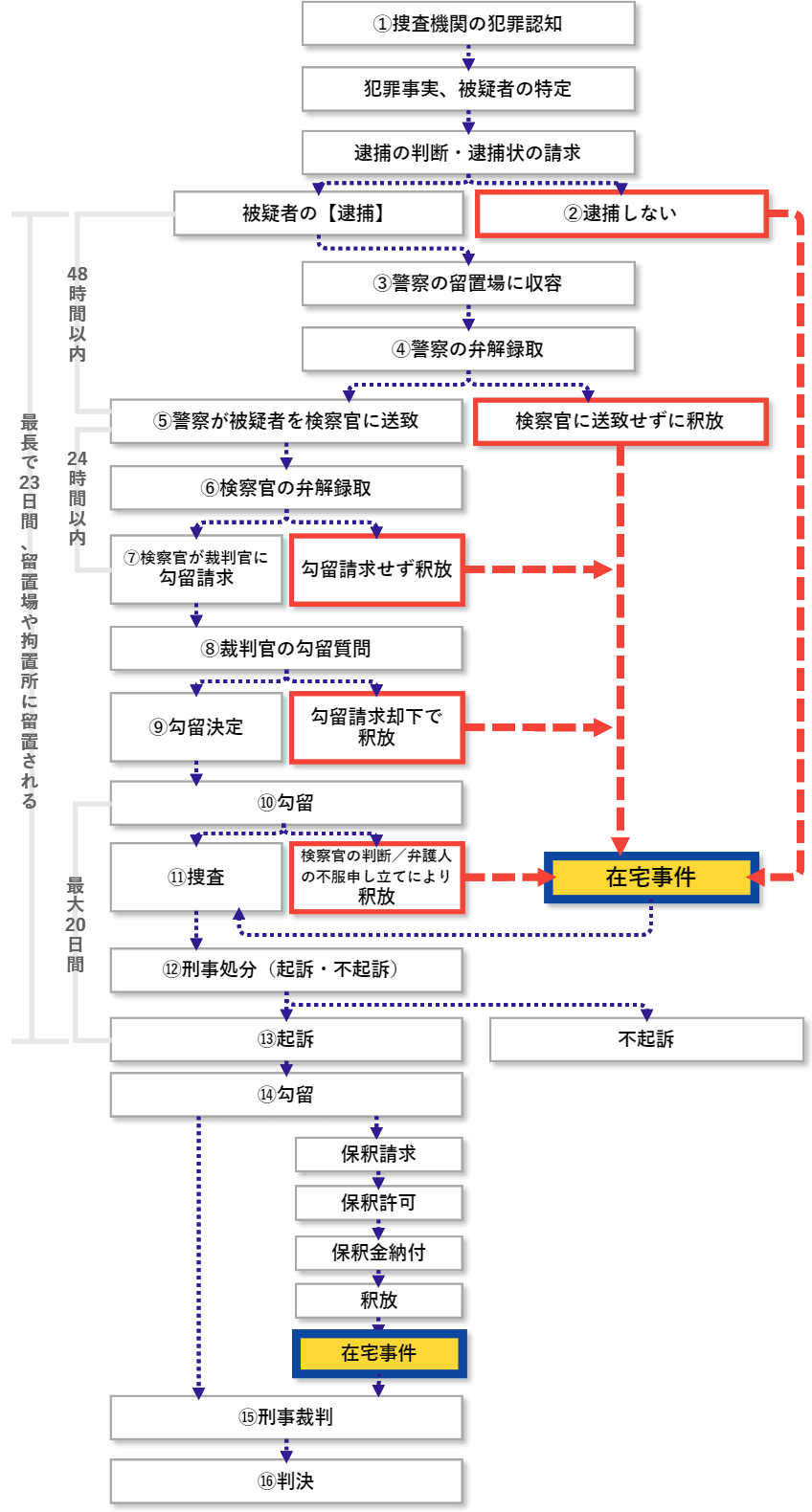

まず、どのような流れで在宅事件となるのか、在宅事件となった以降はどのような流れとなるのか、以下の在宅事件の流れの図(フローチャート)で確認しましょう。

以上の流れを見て頂けたらわかるように、当初から逮捕されず在宅事件になるケースもあれば、逮捕・勾留後に釈放されて在宅事件になるケースもあります。

当初から在宅事件になるケース(②→⑪)と、警察に逮捕されたものの検察官に身柄を送致される前に釈放されて在宅事件になるケース(④→⑪)のその後の流れは以下となります。

- 警察からの呼び出しに応じて出頭し取り調べを受ける

- 警察の捜査が終わると捜査書類や証拠物を検察に送り、事件を検察に引き継ぎます(これを「書類送検」といいます)

- 検察官が証拠等を確認し、さらに捜査が必要と判断すれば、検察官自らも被疑者を呼び出して取り調べ等の追加捜査を行います

- 検察官が捜査を終えると、刑事処分(起訴または不起訴)を決定します

- 在宅起訴(在宅事件で起訴されること)されると、自宅から刑事裁判に出廷します

なお、起訴後に保釈されて在宅事件となるケース(⑭→⑮)もあります。もっとも、在宅事件になったからといって刑事裁判を受けなければならないことに変わりはありません。

在宅事件の起訴・不起訴について

不起訴とは、起訴をしないこと、すなわち、検察官が被疑者を刑事裁判にかけない決定をすることです。不起訴処分となればその後に身柄拘束される心配もなくなりますし、前科もつきませんので、実質的には無罪と同様の効果を得ることができます。

ここでは、

- 在宅事件の起訴率(不起訴率)

- 在宅事件で不起訴になったら連絡はくるのか

- 在宅事件で不起訴になったことはいつわかるのか

について解説していきます。

在宅事件の起訴率(不起訴率)は?

日本における有罪率は99.9%と言われています。

有罪率とは、起訴された場合に被告人が有罪認定される確率のことを指しますので、起訴された場合にはほとんどのケースで有罪判決が下されていることになります。

しかし、事件の中には捜査はされたものの起訴されずに終わったという事件もたくさんあります。捜査された事件のうち実際に起訴されるに至った事件はどの程度なのでしょうか。

令和3年度版犯罪白書によると、令和2年における検察官終局処理人員総数の起訴率は33.2%です。

不起訴の理由としては、起訴猶予(集めた証拠から犯罪が成立することは明白であるものの、刑事裁判を受けさせるまでの必要がないと検察官が判断して不起訴処分にすること)が最も多く、次いで嫌疑不十分を理由とする不起訴が多いです。

在宅事件は、一般的に軽微な事件であることが多いため、重大事件に比べると起訴猶予により不起訴処分となる可能性も高いといえます。つまり、在宅事件の起訴率は、上記起訴率よりももう少し低くなる、すなわち、不起訴率は高くなるものと推測することができます。

在宅起訴とは|在宅起訴になる条件は?【図で流れが分りやすい】

在宅事件で不起訴になったら連絡はくる?

在宅事件で不起訴になった場合、必ずしも不起訴の連絡が来るとは限りません。

なぜなら法律上、「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない」と規定されているからです(刑事訴訟法第259条)。

したがって、被疑者の請求によって不起訴処分通知書を交付するという仕組みになっています。

このように不起訴処分通知書は、終局判断として不起訴が確定した後でなければ請求できませんので、検察官の連絡手段として利用することはできないのです。

在宅事件で不起訴になったことはいつわかる?

不起訴処分となったことが分かる時期は、身柄事件と在宅事件のいずれかによって全く異なります。

まず身柄事件の場合には、前述のとおり厳格な身体拘束期間が法律によって定められています。そのため捜査機関は被疑者が勾留されてから最長20日間の間に起訴または不起訴の判断をしなければなりません。

したがって、勾留期間が経過する前に不起訴の判断が告げられることになります。不起訴処分になった場合には、これ以上身体拘束を継続する必要性がなくなりますので釈放され自宅に帰れるようになります。そのため身柄事件の被疑者は明確に不起訴になったことを知ることができます。

これに対して、在宅事件の被疑者の場合には、自分が不起訴になったのか否かが分からないというケースがあります。

在宅事件で捜査機関から連絡が来ない場合、不起訴となって捜査が終結している可能性もあれば、依然捜査が継続している可能性もあるからです。

起訴された場合には、在宅の被告人のもと起訴状に送達されるのに対して、前述の通り、不起訴になった場合には必ずしも通知が届くとは限らないのです。

在宅事件で不起訴となるための対応

弁護士に相談する

前述の通り、日本では起訴されると99%以上の率で有罪判決となります。在宅起訴されて罰金刑で済んだ場合でも有罪である以上、前科がついてしまいます。

そのため、逮捕されずに在宅事件となった場合でも、まずは弁護士に相談し、捜査機関による取り調べで不利な供述をさせられないためにはどうすべきか、アドバイスをもらうようにしましょう。

また、弁護士に依頼することで、警察や検察からの呼び出しに同行してもらい、取り調べ中も取調室の外で待機してもらうことができます。取り調べで不安を感じた場合や、黙秘すべきかどうか判断がつかない場合には、取調室から退出して弁護士に相談することもできます。

捜査機関に対して協力する

在宅事件で不起訴となるために必要となる対応として、まず捜査機関の捜査に協力する姿勢を見せることが重要です。

犯罪行為自体に間違いがないのであれば、素直に容疑を認め捜査に協力するようにしましょう。比較的軽微な犯罪の場合には、反省の態度を示すことで不起訴処分となる可能性も高まります。

なお、捜査に協力することは、捜査機関に迎合するということとは異なります。取り調べ時点で自分がやってもいないことや思ってもいなかったことを警察官から言われるがまま認めてはいけません。調書に残された自白を起訴されてから覆そうとすることは至難の業だからです。

捜査機関に協力したいけれども、取り調べが非常に威圧的で自己に不利益になりそうだと不安な場合には、すぐに弁護士に相談することがおすすめです。

被害者と示談を成立させる

被害者がいる事件の場合には、被害者と示談を成立させることで不起訴処分となる可能性が高まります。

被害者と示談が成立した場合には、被害者が告訴や被害届を取り下げたり、既に十分な被害回復が果たされたと捜査機関側が判断して刑罰までは必要ないと判断される可能性があるのです。

もっとも、犯罪被害者は加害者に対して嫌悪感や恐怖感を抱いていることが多く、加害者自らが示談交渉にあたろうとすると拒否されることが多いです。また、加害者が被害者と面識がなく連絡先が分からない場合には、捜査機関に被害者の連絡先を教えてくれるよう働きかける必要がありますが、捜査機関が被害者の個人情報を加害者に伝えることは絶対にありえません。

他方で、弁護士であれば連絡先を教えて示談交渉に応じてもよいという被害者も多いです。そのため、被害者との示談交渉をスムーズに実現しようと思う場合には、弁護士に依頼して被害者と話し合いを行ってもらうことがおすすめです。

当事務所では、在宅事件での不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

| 気軽に弁護士に相談しましょう |

|