目次

刑事事件の流れ

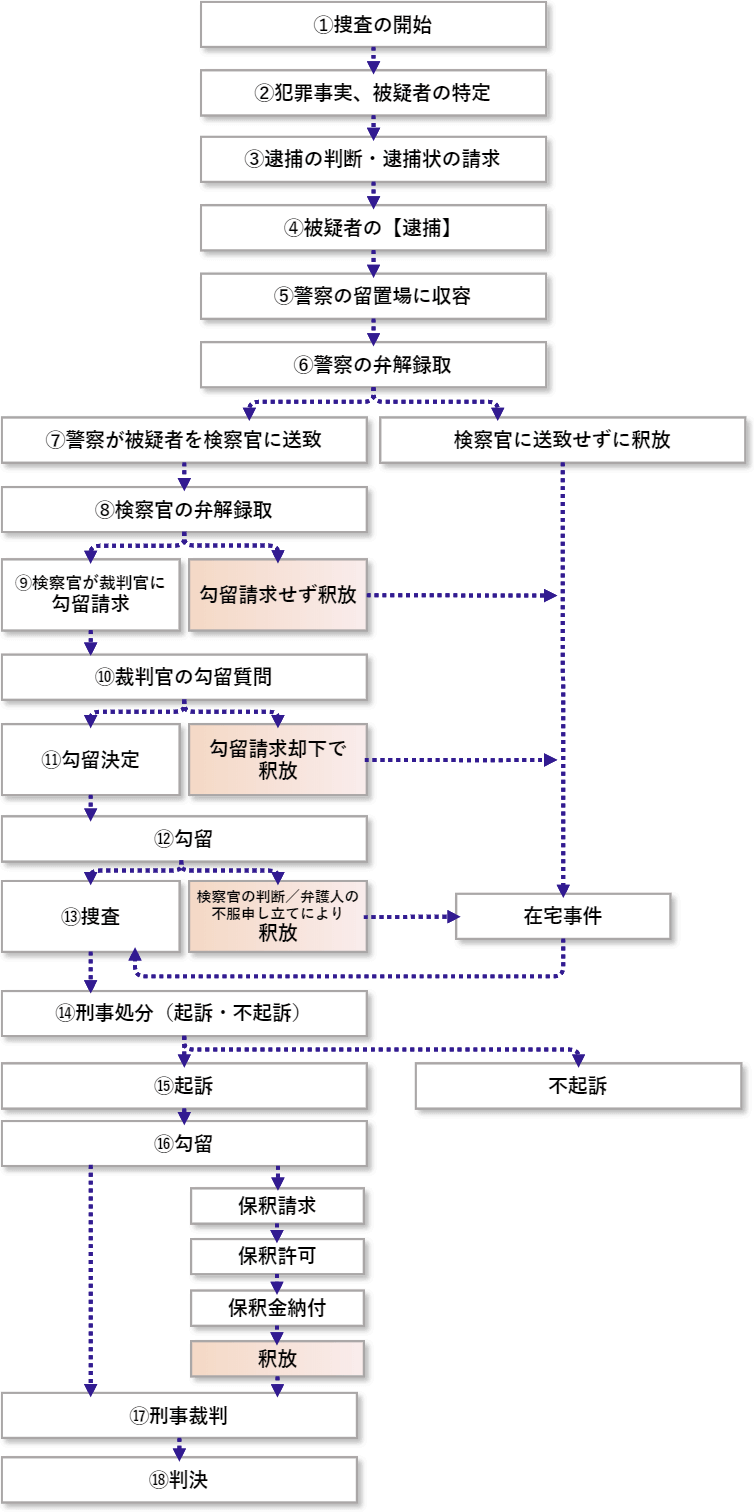

ここでは、刑事事件の一般的な流れにつき、上の画像(刑事事件の流れの図・フローチャート)に沿ってわかりやすく解説していきます。

①捜査の開始

捜査機関は世の中に存在する「事象」が「犯罪」に当たると考えた事件を捜査の対象とします。

では、捜査機関はどんな方法で「事象」を把握するのかといえば、被害者などからの、「被害届」「告訴状」「告発状」の提出や密告という受動的な方法のほか、「職務質問、所持品検査」「交通検問」「内偵捜査」など、捜査機関自ら事象の把握に乗り出すという積極的な方法によって把握していきます。

②犯罪事実、被疑者の特定

①の段階での捜査の主目的は被疑者を特定することです。捜査の最終的な目的は犯人に刑罰を科すことであるところ、まずは被疑者を特定しなければ刑罰を科すための捜査も進めることができないからです。

なお、①、②の段階で犯罪事実や被疑者特定のため、捜索(ガサ)や証拠物の精査、事件関係者あるいは被疑者への事情聴取が行われることがあります。

③逮捕の判断・逮捕状の請求

捜査機関は犯罪事実や被疑者を特定したら、被疑者を逮捕するか否かを判断します。

通常逮捕の場合は裁判官が発布する逮捕状が必要です。逮捕状発布の要件は、「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること」、「罪証隠滅のおそれがあること」、「逃亡のおそれがあること」です。捜査機関は、逮捕状請求の際、①・②の段階で収集した証拠を逮捕状の要件を疎明(証明)するために使います。

現行犯逮捕、緊急逮捕の場合は逮捕時に逮捕状が不要なため以下の④から手続きが始まります。

④被疑者の逮捕

裁判官から逮捕状が発布される(通常逮捕の場合)といよいよ逮捕の段階です。しかし、実際に逮捕を実行に移すか否か、移すとしていつ実行するかは捜査機関の判断に委ねられます。したがって、捜査機関以外の者(弁護士も含む)が逮捕時期を予測することはできません。

また、警察に出頭をかけてから逮捕する、いきなり自宅に押し寄せて逮捕するなど、いかなる方法により逮捕するかも捜査機関の判断に委ねられます。最終的には、事件の性質、被疑者の特質(罪証隠滅、逃亡を図るおそれがあるか否か)などを勘案して判断されます。

⑤警察の留置場に収容(警察逮捕の場合)

逮捕(通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕を問わない)されると警察の留置場に収容されます。留置場は罪証隠滅、逃亡のおそれを防止するための施設で、各警察署の中に設けられています。釈放されるまでは基本的に留置場で生活しなければなりません。

留置場の中には10畳ほどの広さの部屋がいくつか設けられ、接見、取調べ、入浴、運動など必要な場合以外はその部屋の中で生活しなければなりません。もちろん集団生活であり、プライベートはありません。

⑥警察官の弁解録取⑦送致(送検)

弁解録取は、捜査機関が認定した犯罪事実を認めるか認めないか、認めないとしてどの部分が間違っているのかなど、被疑者から事件についての弁解を聴くための手続きです。実質は取調べと同様で、被疑者には黙秘権などの権利が認められています。

警察官は弁解録取を行った上、このまま被疑者を拘束するか否かを判断します。警察官が身柄を拘束する必要がないと判断した場合は釈放され、必要があると判断した場合は逮捕から48時間以内に事件と書類を検察庁へ送致(送検)します。

⑧検察官の弁解録取⑨勾留請求

警察から事件と書類の送致を受けた検察官は、警察官と同様に弁解録取を行います。その上で、検察官が身柄を拘束する必要がないと判断した場合は釈放されます。

検察官は警察官と同じく捜査官ではありますが、そもそも警察と検察は全く別の機関です。また、検察官は警察官と異なり弁護士、裁判官と同様法律の専門家ですから、警察官とは異なる観点から身柄拘束の要否を判断します。したがって、送致されたからといって必ず勾留請求されるわけではありません。

もっとも、検察官が身柄を拘束する必要があると判断した場合は、送致から24時間以内(逮捕から通じて72時間以内)に勾留請求されます。

⑩裁判官の勾留質問⑪勾留決定

検察官に勾留請求された場合は裁判官の勾留質問を受けます。勾留質問でも事件のことを聴かれます。

裁判官は事件当事者(罪を追及される被疑者、罪を追及する警察官・検察官)ではなく、あくまで公平・中立な立場にある人です。したがって、警察官や検察官とは異なる観点から身柄拘束の要否、必要性を判断します。

近年は裁判官のチェックが厳しく、以前に比べて検察官の勾留請求が却下されることが多くなっています。勾留請求が却下され、検察官の不服申し立てがないか、不服申し立てが棄却された(認められなかった)場合は釈放されます。

もっとも、裁判官が身柄を拘束する必要があると判断した場合は勾留決定が出されます。

⑫勾留⑬捜査⑭刑事処分

勾留決定が出ると勾留されます。勾留場所は逮捕時の留置場と指定されることが多いでしょう。

勾留期間は検察官の勾留請求日から10日間です。その後、捜査上、勾留期間を延長することにやむを得ない事由があると認められる場合は、特定の事件を除き最大10日間期間を延長されます。

もっとも、この間、検察官自ら身柄を拘束する必要がないと判断した場合、あるいは弁護人による不服申し立てが認められた場合は期間途中でも釈放されます。

この勾留期間中に取調べ、実況見分などの捜査を受け、最終的な刑事処分(起訴・不起訴)が下されます。

また、釈放された場合でも捜査を受け、最終的な刑事処分を受けるという流れは変わりありません。

⑮起訴⑯勾留⑰刑事裁判⑱判決

勾留中のまま起訴されれば、自動的に2ヶ月の勾留期間が決定します。

もっとも、起訴後は裁判官(第1回公判期日後は裁判所)宛に保釈請求することができます。保釈請求が許可され、裁判官(あるいは裁判所)から指定された保釈金を納付すればその時点で釈放されます。

また、身柄不拘束のまま起訴されることもあります。

身柄拘束、身柄不拘束の場合もいずれは刑事裁判を受けなければならず、判決で有罪とされると懲役、禁錮、罰金などの刑罰を受けます。

刑事裁判の流れ

検察官に起訴された場合、自白事件(ただし、殺人罪、放火罪などの裁判員裁判対象事件を除く)であれば、起訴から約1か月~2か月後に第1回の刑事裁判が開かれることが多いです。以下では、第1回の刑事裁判が開かれてから判決までの流れを解説します。

- 冒頭手続

- 証拠調べ手続

- 弁論手続

- 判決

①冒頭手続

刑事裁判では、まず始めに冒頭手続から進められます。

冒頭手続は、

- 人定質問

- 起訴状朗読

- 黙秘権等の告知

- 被告人・弁護人の起訴事実に対する認否

という順に手続きが進められます。

人定質問は、被告人として刑事裁判に出廷している人物が、起訴状に被告人として記載されている者と同一人物であるかどうかを確かめる手続きです。

起訴状朗読は、検察官が起訴状に記載している公訴事実、罪名、罰条を読み上げる手続きで、これによって審理の対象が公的に明らかとされ、審理が開始されます。

黙秘権等の告知は、裁判官が被告人に対して黙秘権の権利の内容等を説明する手続きです。

被告人、弁護人の起訴事実に対する認否は、弁護人が公訴事実を認めるか、認めないかを陳述する手続きです。

②証拠調べ手続

冒頭手続の次に進められるのが証拠調べ手続です。

冒頭手続では、「冒頭陳述」、「検察官の立証」、「弁護人の立証」、「被告人質問」が行われます。

冒頭陳述は、検察官が刑事裁判で証拠によって証明しようとする事実を述べる手続きです。

冒頭陳述を終えた後、はじめに検察官が裁判官に見てもらいたいと考えている証拠を請求します。裁判官は弁護人の意見を踏まえた上で証拠を採用するか否かを決めます。検察官の立証が終わった後、弁護人も同じ手続きを踏みます。

書面の証拠は証拠の要旨を告げて裁判所に提出することが多いです。証人を尋問する必要がある場合は別の日に尋問する日を設けます。

被告人質問は証拠調べ手続の最後に行われることが多いです。

③弁論手続

証拠調べ手続の次に進められるのが弁論手続です。

弁論手続では、「論告・求刑」、「弁論」、「被告人の最終陳述」が行われます。

論告・求刑は、事件に対する検察官の意見及び検察官が相当と考える刑の重さを述べる手続きです。

弁論は、事件に対する弁護人の意見を述べる手続きです。

弁論の後、被告人に事件について述べる機会(被告人の最終陳述)が与えられます。

④判決

弁論手続の後、刑事裁判の最後の手続きである判決です。判決では被告人に対する量刑が言い渡されます。

| 気軽に弁護士に相談しましょう |

|